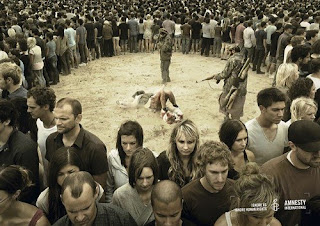

Wandering on my Facebook Friends photo albums, I fell on this:

It is a 2010 Human Rights campaign by Amnesty International New Zealand, and I must say that It puzzled me.

I think the work of such an organisation remains important, but here I think the NGO made a marketing mistake.

To contextualize, let us remember what Amnesty International is about.

According to the

wikipedia page, Amnesty was created in

July 1961 after the founder Peter Benenson published an article "Forgotten prisoners" in which he denounced violations of the Universal Declaration of Human Rights perpetrated by Governments. The Wikipedia article further reminds the role played by the organisation in pressures on South African Apartheid Government in the early 1990s to investigate into allegations of police abuse.

Despite this incredible History and contribution, the Human Rights activist that I am feels uncomfortable with the "Ignore Us" Campaign.

As you can see, the three different scenes show at the center people who seem to be from the former "third world", usually a man committing violence on another Humanbeing. And surrounding them, people from the so called Western World, mainly caucasian type persons, who are turning their backs on the violent scene. The "uncolored" aspect of the crowd is more evident on the foreground.

And that is exactly what first struck me : The population in the Western World is mixed, composed of Afro-Europeans, Asian-Americans, or South-American Australians who can afford to give funds to Amnesty International. I did not understand why the only people targeted because they ignore human rights violations in the world were the Caucasian Westerners. Nathalie, author of an article published on the site

non-profit communication, gave an aspect of the answer: She explains that the campaign was made by Amnesty International New Zealand, and thus the local section of the organisation decided to target the type of population you can find in the country ie:

78% European/Other, 14.6% Māori, 9.2% Asian, 6.9% Pacific peoples.

About 74.5% of the population is classified as New Zealand European; 9.7% Maori; 4.6% are considered other European; 3.8% Pacific Islander; and 7.4% Asian and others.

Another element that cought my eyes of African Woman living in a western country is the fact that at the centre of each scene, the people perpetrating the violences are "Third-World" type : African or Asian from the Middle-East. To me, this tends to suggest that Human Rights violations are commonly committed in "Southern" Areas of the world.

This led me to investigate a bit more on the countries mostly covered by Amnesty and I found this

report by James Ron, Howard Ramos and Kathleen Rodgers, "Transnational Information Politics: NGO Human Rights Reporting, 1986–2000" which discusses the elements which push an International NGO like Amnesty International to cover a part of the world more than another:

What shapes the transnational activist agenda? Do NGOs with a global mandate focus on the world's most pressing problems or is their reporting also affected by additional considerations?

I particularly was interested by one of the tables which shows Amnesty's 10 top target countries between 1986 and 2000 in the organisation's publications. And surprisingly enough, there is only one African Country in the List, Rwanda, for which 64 press releases were published, ie 2% of the Total number of Press releases:

It is true that the "Greatest" violations, if you consider there is a scale for this, are committed in the South, nevertheless I feel like the message of this campaign does not show that Human Rights violations are unfortunately also a reality in the Northern part of the World, and non Caucasian populations of these countries ignore that rights of some of their fellow-citizens are violated.

Marketing reasonning should remain intellectually honest, and not elude reality, especially when it comes to such sensitive issue; otherwise the credibility can be lost and the audience might be diverted from a powerful and thougthful message, which is in our particular case :

Human Rights are violated while we are not paying attention.

Amnesty International New Zealand's campaign is what I consider a counterproductive marketing coup: in fact it gives food for thought to "Thirld World" populists who present NGOs as organisations serving interests of Western Powers, and it contributes to discredit the necessary action of such organisation in certain areas of the World.

But all this was probably a calculated faux-pas: thanks to a coincidence of the calendar,

Columbia Journalism Review published on its website an article, "

Hiding the Real Africa, Why NGOs prefer bad news", which explains why NGOs have more interest to show an Africa torn by Wars and Tribal slaughters, rather than giving images of a healthy and growing continent. And to sum up the idea,

the poorer Africa is, the richer these NGOs and other International Organisations become:

These organizations understandably tend to focus not on what has been accomplished but on convincing people how much remains to be done. As a practical matter, they also need to attract funding.